お金のこと

建築費が上がり続けている今こそ注目!

収益性を左右する「レンタブル比率」とは?

今後も続きそうな

建築工事費の上昇

土地活用としての賃貸住宅経営では、資産形成、節税対応、資産継承、安定収入、地域貢献など、その目的は多岐にわたります。しかし、オーナー様が最も重要視されることは収益性でしょう。収益性をキャッシュフローの側面で見れば、「賃料などの収入を増やす」ことと「経費などを少なく抑える」ことの2つが柱となります。また、収益性を利回りで見れば、収益キャッシュフローと投資金額のバランスということになります。

土地活用としての賃貸住宅経営では投資金額のほとんどは建築工事費ですが、その建築工事費は近年上昇を続けています。

昨今、建築工事費が上昇していることは、ご存じの方も多いことでしょう。建築工事費の上昇は投資利回りの観点ではネガティブ要因となります。建築工事費がどれくらい上昇しているのかを見てみましょう。

【グラフ1】

建設工事費デフレーター(住宅総合)の推移(2015年度基準)

-

出典:

国土交通省HP

URL:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk4_000018.html

グラフ1は、2016年から24年12月分(25年3月時点最新)までの建築工事費(住宅系)デフレーターの推移を示しています。このグラフは、2015年の1年間の平均を100としたもの(2015年基準)ですが、数年前まで用いられていた2010年基準を用いると、特に2013年以降に上昇がみられましたので、上昇幅はこのグラフ以上の値となります。

工事費の上昇要因は、工事件数が増え規模が大きくなっており、需要>供給 のような状況となり、加えて原材料費の上昇、職人賃金の上昇、運搬費の上昇など、あらゆる要因が重なった結果と思われます。

このように工事費は上昇を続けており、この先もまだまだ上昇しそうです。

住宅建築費の上昇率は

メーカーにより異なります

ただし、注意しておきたいことは、これらはあくまで住宅関連の工事費全体の水準であり、個々の施工会社、あるいはメーカーにより上昇率は異なっているということです。

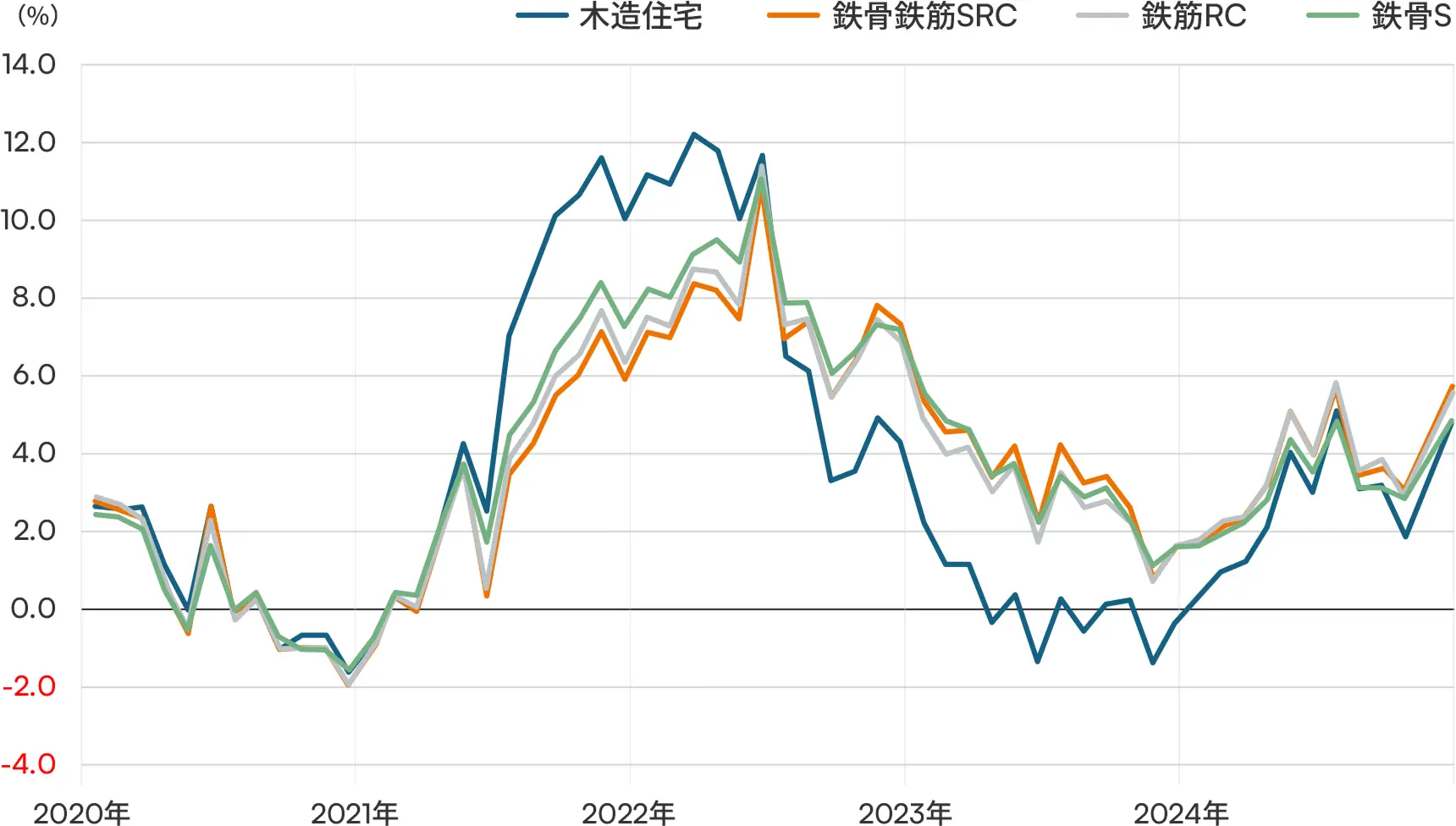

【グラフ2】

建設工事費デフレーター:建て方別前年同月比の推移(2020年1月~)

-

出典:

国土交通省HP

URL:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk4_000018.html

グラフ2を見れば、近年の住宅工事費は確かに上昇を続けています。特に上昇率の高い21年~22年の主な価格上昇要因は、原材料費の上昇やエネルギー価格の上昇でした。円安に加えて、輸入元でのインフレ、輸送コスト増加などが要因ということです。

その傾向は2023年に入ると高止まりしながらも(下がってはいませんが)、上昇にも落ち着きが見えていました。しかし、2024年に入ると再び上昇幅が大きくなっています。この要因としては、円安要因もありますが、人件費が大幅に上昇したことが大きいと思われます。職人や現場監督などの人手不足に加えて、2024年から遅れて建築現場でも導入された「働き方改革」により、一気に労働人件費が高騰、また工期の長期化など、建築費上昇に拍車がかかることになりました。

このような現状から、住宅建築費用はどの企業(メーカー)でも上昇していますが、上昇幅には差が出ています。つまり、「施工現場での工程が多い工法の住宅建築」と、「現場での工程が少ない、つまり工業出荷材ウエイトの高い工法での住宅建築」では、後者の方が、かなり建築費上昇が抑えられているようです。

多くの方がご存じのように、セキスイハイムの住宅は後者のタイプです。他のメーカーと比べてもかなり多くの割合を工場で製造していますので、価格上昇は相対的に見れば抑えられています。

レンタブル比率を高めて

収益性をアップさせましょう

賃貸住宅の建築工事費が上昇していることにより、同じくらいの建築費なら、「より貸し出し面積を増やそう」と考えるオーナーの方が増えてきました。建物の総床面積に占める貸すことのできる床面積(これをレンタブル比率と言います)が増えれば、その分相対的に収益が増えますので、効率のいい(より収益性の高い)賃貸住宅と言えます。

賃貸住宅は分譲マンションに比べて共用部の床面積は少ないことが一般的です。しかし、建物内では、エントランス、階段、廊下、ゴミステーションなどは当然ながら一定の床面積が必要となります。貸すことのできる床面積を増やすためには、効率のよい建物プランニングが必要となります。

また、工法により梁や柱などが床面積を侵食する割合が異なります。その中でもセキスイハイムのようなユニット工法は効率的に床面積を確保することができる工法と言われています。同様にユニット工法は室内空間(言い換えれば容積)も確保できますので、「広々とした居室」が確保でき、入居者満足度を高めることが期待できます。

これから土地活用として賃貸住宅建築をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

監修:

(社)住宅・不動産総合研究所 理事長

吉崎 誠二(不動産エコノミスト)

早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。立教大学博士前期課程修了。 (株)船井総合研究所上席コンサルタント、Real Estate ビジネスチーム責任者、基礎研究チーム責任者などを経て、現職。不動産・住宅分野におけるデータ分析、市場予測、企業向けコンサルテーションなどを行うかたわら、全国新聞社、地方新聞社をはじめ主要メディアでの招聘講演は毎年年間30本を超える。