2024年12月11日

株式会社住環境研究所

積水化学工業株式会社 住宅カンパニー(プレジデント:吉田匡秀)の調査研究機関である株式会社住環境研究所(東京都千代田区、所長:太田真人)は、このほど「断水への備え」に対する実態調査を実施し、結果をまとめましたのでお知らせいたします。

今年の元日に発生した能登半島地震では、住宅などの建物被害に加え、多くの方々が長期間に わたり水道水を利用できず不自由な生活を余儀なくされました。これまでの大規模災害においても期間や状況は異なるものの同様の事態が発生しており、今後の災害においても懸念されます。また、近年は集中豪雨の頻発や無降水日の増加に加え、水道施設の老朽化も断水を引き起こす要因となっており、断水への備えはますます重要になっています。

本調査では、家庭における「断水への備え」の実態について、アンケート調査を実施しました。その結果、断水の“経験有無”や“経験期間”で備えの内容に差があり、「生活水」の確保にも課題があることが分かりました。

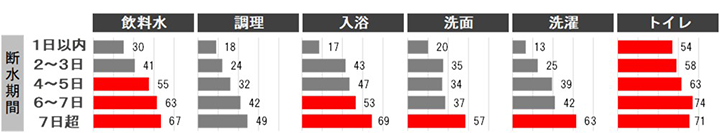

断水経験者に、断水の際に「苦労したこと」を聞いたところ、断水期間が長引くほど苦労が多くなり、飲料水は4日、入浴は6日を超えると苦労を感じた人が5割を超えました。また、トイレは断水期間が短くても苦労が多かったと回答しました。

断水の際に「苦労したこと」〈複数回答〉n=600(10年以内の断水経験者)

単位:%

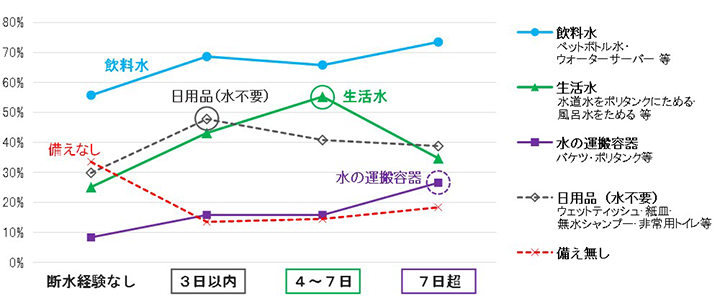

飲料水は、断水経験が無い家庭でもペットボトルなどにより5割以上で備蓄しており、断水経験の有無に関わらず備蓄している人が多いことがわかりました。また、3日以内の断水を経験した家庭では、ウェットティッシュ・紙皿など「水を使わずに済む日用品」の備蓄が多く約5割。断水経験4~7日では「生活水として風呂水・水道水」を備蓄する家庭が多く5割超。断水経験7日超では「バケツやポリタンクなど水の運搬容器」を備える傾向が高く、給水支援を受けることを想定している様子がうかがえます。

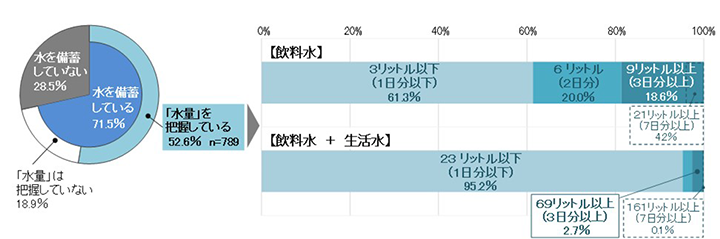

水を備蓄している家庭は全体の71.5%、備蓄している「水量」まで把握している家庭は52.6%でした。避難生活で1人1日あたりに必要な飲料水を3リットル※、生活水(トイレ、調理、入浴、洗面、洗濯など)を20リットル※として実際の備蓄量(1人あたり換算)を分類すると、飲料水は「3リットル(1日分)以下」が61.3%を占め、「9リットル(3日分)以上」は18.6%にとどまりました。また、飲料水と生活水の合計では「23リットル(1日分)以下」が95.2%を占め、「69リットル(3日分)以上」は2.7%とわずかでした。備蓄しているつもりでも、実際は長期間の断水に対応できる水量が不足している家庭がほとんどで、とくに生活水の確保に課題があることが明らかになりました。

水の備蓄状況n=1500

水の備蓄量(1人あたり換算)n=789(備蓄水量を把握している家庭)

水の備蓄に関する困り事は「保管するスペースがない」39%、「必要な備蓄量がわからない」34%、「重くて運びきれない」33%の順となっていました。このうち「必要な備蓄量がわからない」は、6~7日間の断水経験者が最も多く、これは断水生活の経験に裏打ちされたものと考えます。

| ※出典 | : | 建築設備工学研究所報No.47「過去から現在、そして未来に続く給排水設備研究への期待」(関東学院大学教授 大塚雅之2024.3) |