建てる前に知っておきたい木の家コラム

木の家に永く住むためには?

湿気対策で住まいの劣化を防ぐポイント

梅雨になると、家の中でもじめじめとした湿気が気になります。湿気は、窓際のカビや結露を引き起こすだけでなく、家全体の劣化にも影響を及ぼします。劣化しにくい木の家をつくるには、設計段階から湿気対策を施すことが欠かせません。この記事では、湿気が住まいに及ぼす影響と、木の家を建てる際に行うべき湿気対策について解説します。

木の家は、湿気が弱点

住まいにとって水分は、木材を腐食させる菌の発育やシロアリが好む環境を整えてしまう大敵。さらにサビが発生すると、金属劣化の原因に。湿気対策は、構造体の安全性を維持することにつながるため、長持ちする住まいのポイントになります。

家が劣化する主な要因

湿気対策として、家を建築する段階から湿気が溜まりにくい設計や施工を行うことが重要です。通気性を高める工夫や、湿気の侵入を防ぐ施工方法を採用することで、建物全体の耐久性・安全性を向上させることができます。湿気対策をおろそかにしてしまうと、将来的に大規模な修繕工事や建て替えが必要になることもあるので、注意が必要です。

では、木の家を湿気から守るためには、どのような対策を行うと良いのでしょうか?家を建てるときに知っておきたい具体的な湿気対策について解説していきます。

湿気が発生する原因と対策

家の中

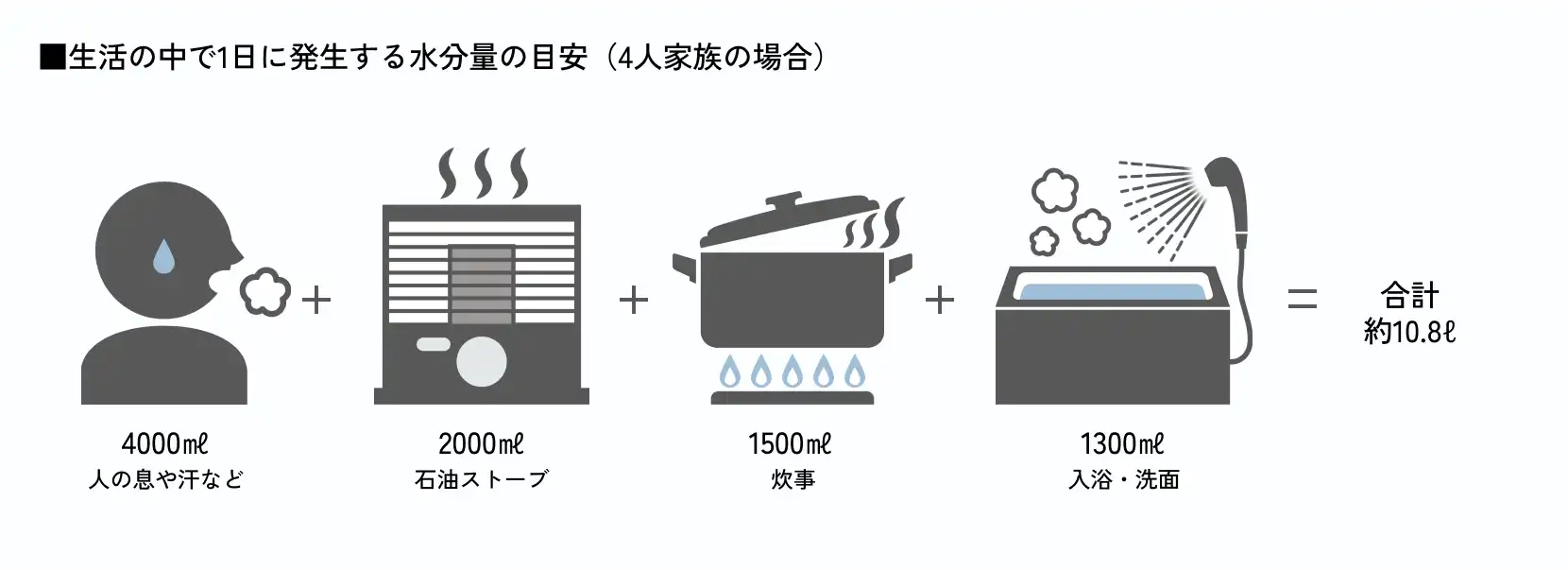

「湿気が多い」とは、空気中に含まれる水蒸気が多い状態を指しますが、実はわたしたちが生活をしているだけでも常に水蒸気は発生しています。例えば、炊事や入浴、人の息や汗から発生する水蒸気も、家の中に湿気を増やす原因です。空気中に含まれる水蒸気が多くなると、外気と触れている窓や壁の表面に結露が発生しやすくなります。結露が発生すると、カビやダニなど木材が劣化する原因を引き起こすことになります。

生活の中でも多くの水蒸気が発生

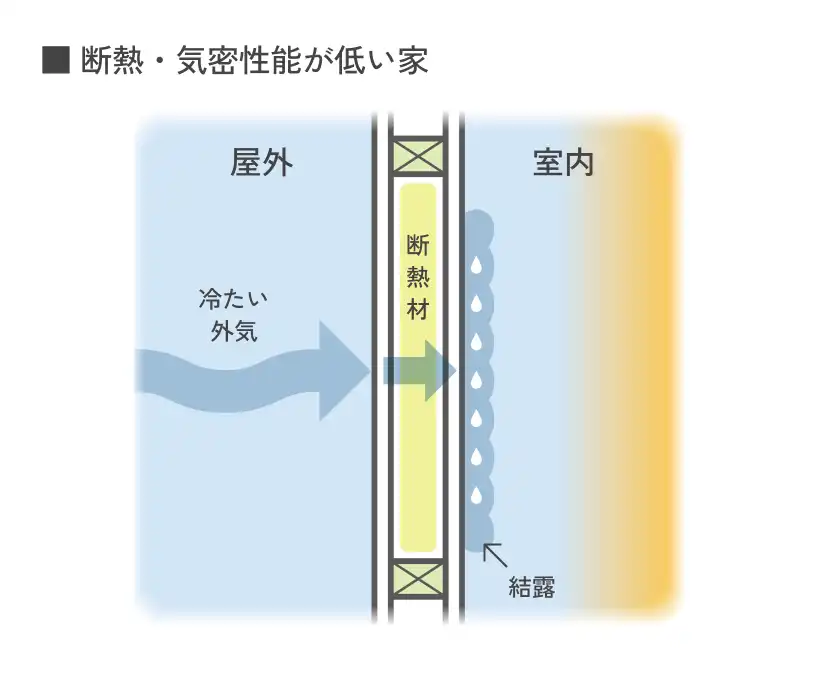

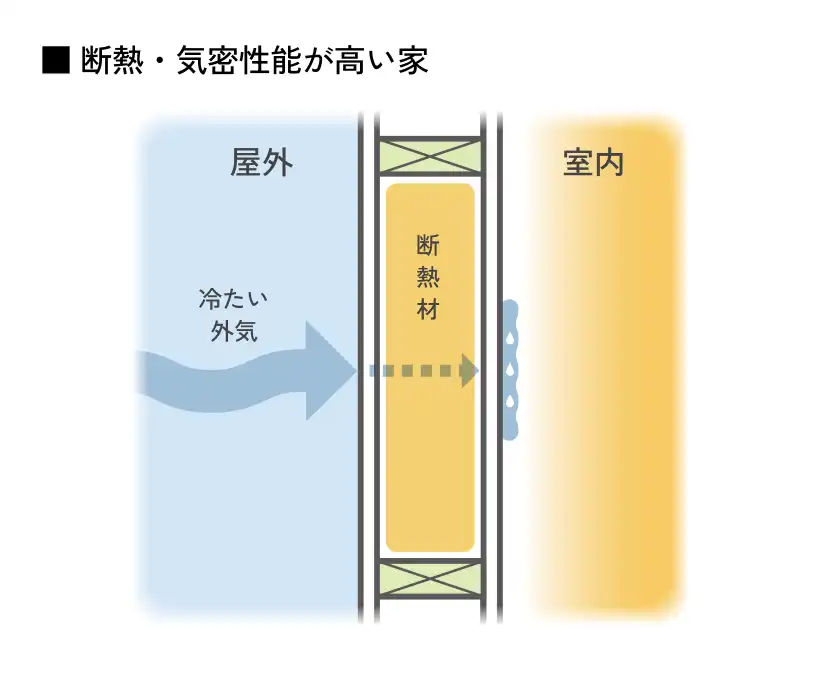

木の家に悪影響を及ぼす結露を防ぐには、断熱性・気密性を高くすることが効果的です。結露は、空気中の水蒸気が冷やされて水分になる現象ですが、高断熱・高気密の家は、屋外から室内への冷気の侵入を抑制するため、室内の温度は外気温の影響を受けにくくなります。その結果、室内の温度が冷えにくくなり、結露の発生を抑制できるのです。

断熱・気密性能が高い家のほうが結露が発生しにくい

地面

地中にはたくさんの水分が含まれているため、地面からの湿気も家に影響を及ぼします。特に湿度の高い梅雨の時期には、床下の換気口から湿気が室内に入り込んでしまい、空気の質が悪化するおそれもあります。

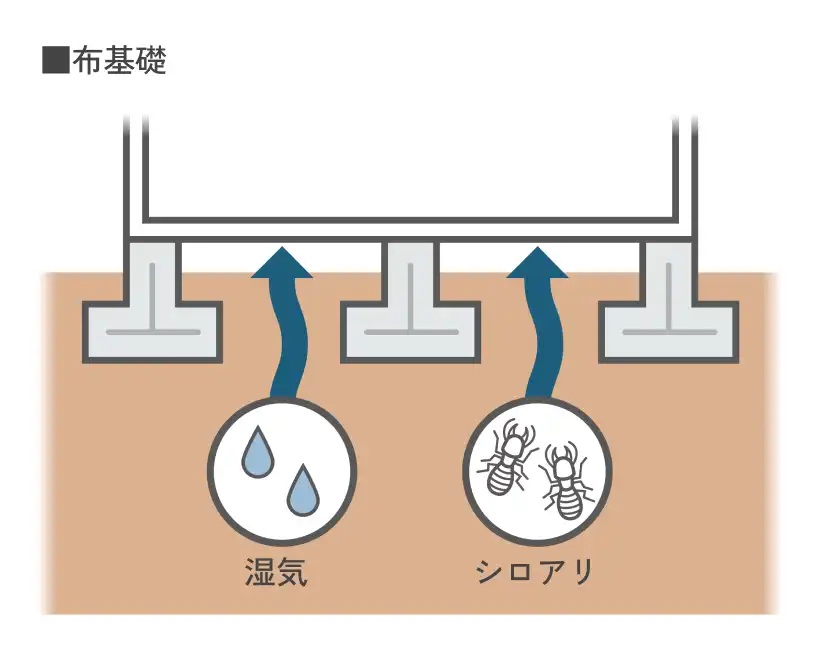

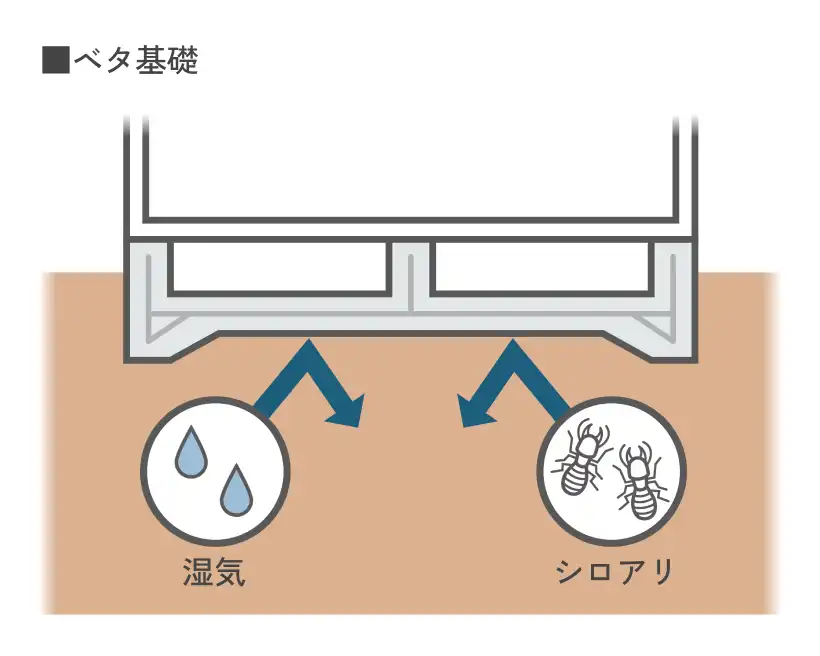

地面からの湿気対策として、家の基礎の種類を検討することが有効です。家の基礎には、大きく分けて布基礎とベタ基礎の2種類があります。

布基礎は、柱や壁の下に逆T字の鉄筋コンクリートを打ち込んで土台を作る工法です。床部分には鉄筋がなく、コンクリートが薄いため、湿気が家の中に伝わりやすくなります。

一方、ベタ基礎は、床下部分全体に鉄筋を張り巡らせることで、家の重みを支えている工法です。ベタ基礎にすることで、床下からの湿気やシロアリの侵入を防ぐことにつながり、木材の侵食を防げるため、家全体の耐久性能を向上させることができます。地面から発生する湿気をブロックするためには、ベタ基礎を採用するのがおすすめです。

湿気やシロアリをブロックするベタ基礎

屋根や壁内

空気中に含まれる水蒸気は、水蒸気の量が多い方から少ない方に移動する性質があります。冷たい空気に比べて、暖かい空気は水蒸気を多く含むことができるため、水蒸気は暖かい空気中から冷たく乾燥した空気の方へ移動していきます。

外気の影響で温度が下がりやすい屋根や壁内には、室内から湿気を含んだ暖かい空気が侵入しやすいため、注意が必要です。

水分が溜まった壁内

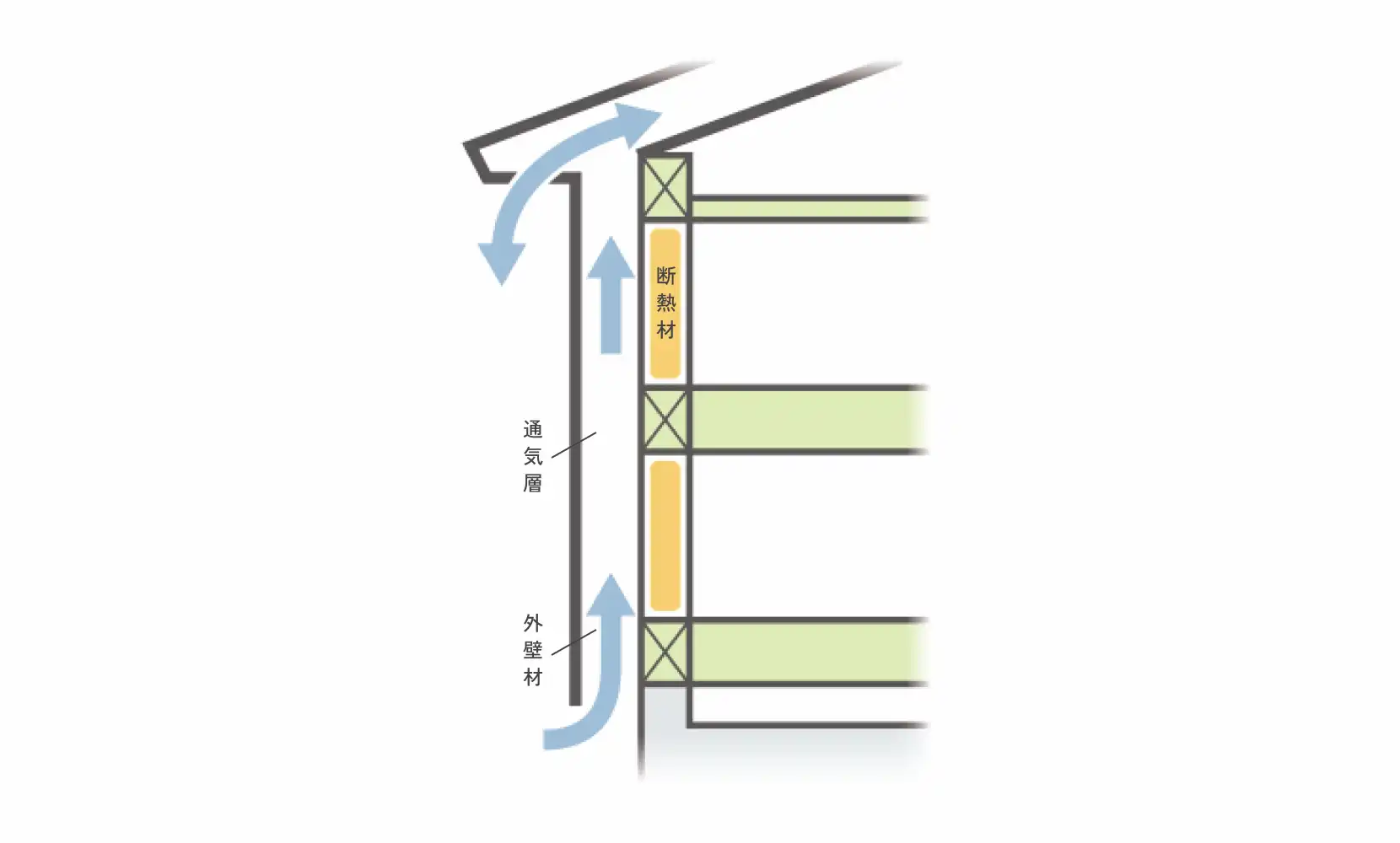

屋根や壁内に湿気が溜まりにくくするには、外壁を二重構造にして通気層を設けるという方法があります。空気が流れるスペースが確保されるので、湿気を外へ逃がし、空気の循環が生まれ、木材を乾燥した状態で保ちやすくなります。

空気が流れる壁内スペース

セキスイハイムの木の家は、

湿気に強い設計

セキスイハイムの木の家は、2×6材を用いた厚い壁に断熱材を入れることで、高い断熱性を実現。さらに隙間が生じやすいコンセントや配管まわりは気密パッキンを用いて密封。冷気の侵入を防ぐ高断熱・高気密な住まいを実現し、結露の発生を抑えています。

また、壁内には室内から壁内部への湿気の侵入を防ぐ「防湿石膏ボード」を採用。さらに、床下、壁、小屋裏に設けた通気口が自然と換気を促し、湿気を留めない仕組みになっています。加えて、地面からの湿気対策としてベタ基礎を採用し、床下からの湿気の侵入を防ぎます。

湿気を「留めない・通さない」設計によって、できるだけ家の劣化を防ぐことで永く安心して過ごせる家を実現します。